[spoiler as usual ma tanto non cambia nulla sapere o non sapere come va a finire la storia]

Shy, di Max Porter, Sellerio, appena pubblicato.

La storia di questo ragazzo, Shy per l’appunto, disturbato oltremisura, si dipana con la raccolta dei suoi (presunti) pensieri.

Mai letto null’altro di questo Max Porter che sarebbe, stando alla quarta di copertina, la voce più brillante, originale e sofisticata della letteratura contemporanea britannica e dire di questo libro che è un romanzo è come puntare sul rosso o sul nero: una volta ci azzecchi e l’altra no.

Ecco, diciamo che la sua lettura non ti cambia la vita, ma pochi romanzi lo fanno quindi non è poi questo gran peccato.

Sì, ok, ci sono gli italic, i grassetti, i grassetti italic, ci sono i fonti piccoli e i font grandi e anche /le frasi separate da barre/che sembrano trapassare le pagine quindi sì, è originale come la quarta di copertina asserisce, almeno dal punto di vista tipografico.

D’altra parte questo tizio, Shy, è proprio schizzato, disturbato, drogato, alcolizzato, fumato, violento, cattivo e fa sogni strani a occhi aperti e anche a occhi chiusi e dentro quella casa, dall’evocativo nome Ultima Chance, per disagiati-forse-anche-qualcosa-in-più non cambia quasi per nulla.

Si capisce poco delle traversie del protagonista, volutamente celate dietro il velo di follia che permea i suoi pensieri, ma, spoiler, no, non c’è nulla né di brillante né di sofisticato.

Vuole strappare lacrime, l’autore, ma non ci riesce. Ci prova, sia chiaro.

Dopo un centinaio di pagine lette come percorrendo uno sterrato d’estate in mezzo alla campagna, cercando quel bed&breakfast agricolo che costa solo 23 euro a notte senza la colazione il che fa ridere (e il breakfast?!) ma che è il caso di passare prima alla Conad, che poi ti alzi la mattina e ti guardi intorno e non sai cosa fare perché il padrone di casa è un burbero che l’ha convinto la moglie a fare il bed&breakfast così risparmiavano sulle tasse e poi ti guarda come a dire cazzo ci fanno questi in casa mia? e con un cenno del capo ti fa buongiorno e se ne va e tu vai in cucina per farti il caffè che hai comprato alla Conad ma non trovi la caffettiera e allora cerchi la moglie del burbero che sembra dietro la porta per caso ma stava lì per non disturbare anche se voleva entrare in cucina che ti dice che loro non bevono caffè e che scusi scusi in effetti avremmo dovuto pensarci e tu chiedi se siamo i primi clienti e lei dice sì e stai per chiedere com’è possibile, allora, che ci siano tutte quelle recensioni positive su Google ma poi ti trattieni che tanto non ne vale la pena e pensi ad una scusa per fare i bagagli e andartene ma poi fai un sospiro pensando a lei che è in bagno a farsi bella e chiedi alla moglie del burbero se i laghetti che hai visto sulla mappa si possono visitare e lei risponde sì ci sono anche i cormorani e molti gabbiani che arrivano dal mare così le dici che va bene anche del tè (ce l’avete il tè? Sì, sì, è lì sulla mensola) così ci inzuppi i biscotti della Conad e lei ti sfodera un vassoio con due tazze poi le porti su e fai colazione con lei e le dici dei laghetti e dei cormorani e lei ti chiede ma non andiamo in spiaggia? evidentemente ignorando che ci sono 25 km tra lì e la spiaggia e che cosa accidenti pensavi che andassimo in un bed&breakfast in mezzo a campagna se poi volevi andare in spiaggia e che forse sto libro è da mollare a metà anche se è corto.

Ecco, dopo un centinaio di pagine che danno questa sensazione il nostro sfodera qualche pagina in cui il linguaggio diventa meno farraginoso, l’originalità tipografica si azzera, dà mostra di conoscenze botaniche e ornitologiche niente male e manda Shy a suicidarsi in uno stagno solo che questi quando sta per stendersi sul fondo dello stagno (che non è più profondo delle sue ginocchia – unico momento passabile del romanzo per la sua tragica comicità, alla Fantozzi, tanto per intenderci), zavorrato da uno zaino appositamente riempito di pietre, si distrae vedendo due tassi morti che galleggiano tronfi di gas da decomposizione nella loro mortale degenerazione e, preso dalla curiosità di esaminarli, si dimentica di suicidarsi. Così, torna alla Ultima Chance e usa i sassi che aveva nello zaino, e che avrebbero dovuto tenerlo sott’acqua per farla finita, per sfasciare tutte le finestre della casa. Assistendo all’evento gli altri ragazzi folleggiano un po’ ma alla fine si abbracciano tutti.

(sì ok l’ho capita eh – i sassi mortiferi, portatori di morte, diventano vitali in questo raptus distruttivo/creativo, dal vago sapore schumpeteriano, la rabbia psicotica è prima portatrice di morte ma poi, quando la morte si manifesta sottoforma dei corpi gonfi dei tassi, diventa portatrice di vita o, quantomeno, di presunta voglia di vivere così gli altri della casa lo percepiscono e lo abbracciano: hanno pietà di lui)

Ecco, tutto qui. Cioè, dico, manco si suicida. Che almeno, se si fosse suicidato, allora noi, il lettore, avremmo avuto pietà di Shy, del suo dolore amorfo e incontrollato, inspiegabile e inguaribile. Avremmo avuto pietà del suo essere sbalzato e gettato nella vita con una tara psichiatrica congenita che gli impedisce di sostenere anche solo il minimo rapporto personale, che sia con madre, padre/patrigno, amico, ragazza, o persino con le figure che, nella Ultima Chance, cercano di aiutarlo a mitigare (ché guarirlo non si può) il suo problema.

A dirla tutta, che quella di Shy sia una tara psichiatrica è una mia deduzione. Non è tuttavia chiarissimo quale sia, a tal proposito, l’intento dell’autore. I raptus del ragazzo sono perlopiù inspiegabili, le sue azioni ancora meno, gli eventi della sua vita sono appena accennati sicché non se ne può trarre nulla. Non si tratta del classico tema della ribellione adolescenziale, dello spaesamento che ne consegue e il vortice di distruzione psico-sociale come accade, ad esempio, al protagonista di Trainspotting di Irvine Welsh (che poi dovrei dire del film che forse, per una volta, è meglio del romanzo) a cui mi pare voglia vagamente ispirarsi l’autore di Shy. C’è un piccolo episodio, nel romanzo, in cui viene citata una riunione di famiglia di Shy in cui vengono proiettati i filmini di quando lui era bimbino, al mare o vestito da uomo ragno, e le conseguenti tenere risate di famiglia che si fanno in questi frangenti. Al termine di questa proiezione il quindicenne Shy reagisce furiosamente e inspiegabilmente. Sembrerebbe un momento che definisce il distacco tra quel bambino così carino e così “normale”, che quindi non lascia intravedere il drammatico futuro di follia che lo attende, che conduce allo Shy tardo adolescente dell’attualità quasi come (quasi come!) per l’appunto il distacco tra l’età dell’oro-dell’innocenza, l’infanzia, e l’età del ferro-della crescita. E tuttavia gli irrazionali pensieri e pseudo-dialoghi che si dipanano stancamente nelle pagine del libro non lasciano davvero percepire che sia questa la tematica. D’altra parte, se lo fosse, gli sarebbe venuta assai male.

Mi viene in mente Pastorale Americana di Philip Roth ove la vita perfetta dello “svedese” viene sconvolta dal fatto che il passaggio all’adolescenza della sua altrettanto perfetta figlia (ma mica tanto, in realtà, perché da bambina balbettava: genialità di Roth!) viene sconvolto dagli attentati che lei compie in nome di ideali che lo “svedese” non comprende.

Qui, in Pastorale Americana, il distacco non è compreso, e quindi dolorosamente subito, dal padre ma è compreso, e bene, dalla figlia. C’è un perché dell’alienazione percepita dallo “svedese”, sia pur non capita (almeno in superficie), istigata dalla distorta interpretazione dell’american-way-of-life, il così-si-deve-vivere che spinge l’ossessiva esaltazione del successo socio-economico a sovra-interpretare le proprie ragioni sovra-apponendole al più profondo significato della pacifica convivenza che dovrebbe sottendere il consesso civile, civile in quanto governato da leggi che de-limitando l’agire individuale consente (o, quantomeno, vorrebbe consentire) a tutti di avere una possibilità, una qualsiasi, di cercare (ché trovarlo è altra storia) il proprio posto insieme agli altri. L’adolescenza, ingresso nell’età adulta ma ancora ignara del suo significato, caratterizzata dal wille zur macht, la volontà di potenza di certi filosofi, non può giocoforza incasellarsi immediatamente in ciò che la generazione precedente ha, o avrebbe, pensato per essa. Da qui la ribellione, tipica, e l’incomprensione, altrettanto tipica, che se non viene saggiamente guidata allora sfocia nella distruzione. La saggezza è il grande assente nel contrasto tra adolescenza (che non può capire perché manca dell’esperienza necessaria) ed età adulta (che non capisce in quanto manca della saggezza, per l’appunto). La saggezza è, al minimo, il riconoscere che tutto scorre, tutto cambia, che il si-è-sempre-fatto-così è falso, che generazione dopo generazione il cambiamento, il divenire di certi altri filosofi, è il senso più profondo dell’adattamento dell’uomo, nel suo raccogliersi entro un consesso civile e sociale, all’ambiente sempre cangiante (dalla sua propria mano, peraltro, il che è per certi versi paradossale ma anche questa è un’altra storia). Il dolore che consegue a questo conflitto, in questo contesto, è un dolore preteso, voluto, inevitabile, inesorabile ed è anche un dolore diffuso, nel senso che si diffonde tra le persone protagoniste del conflitto in modo speculare e, nella sua visceralità, al limite (e talvolta oltre) del distruttivo. E’ anche, tuttavia, un dolore vitale che il lettore riconosce empaticamente, suppongo persino schierandosi dall’una o dall’altra parte sperando, insieme all’autore, che qualcuno arrivi a imporre quella saggezza a comporre il dolore ulteriore, quello di Roth stesso che non la trova da nessuna parte. Non mi dilungo oltre su Pastorale Americana, libro ricchissimo di spunti e contenuti che meriterebbe moltissime considerazioni a sé: leggetelo.

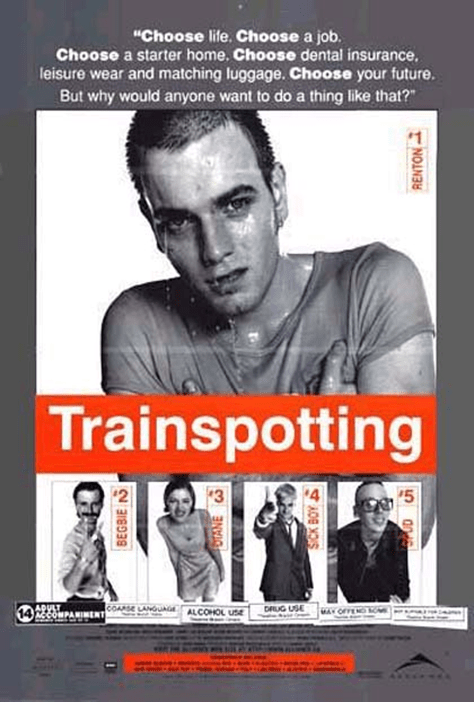

Di là, in Trainspotting, il film più ancora del libro (che pure, come detto poc’anzi, a me pare essere il vero ispiratore di questo Shy), il distacco non c’è o, meglio, non è consentito. I protagonisti non sono adolescenti in senso stretto perché hanno abbondantemente superato la ventina ma lo sono nell’animo. La grottesca e surreale discesa agli inferi della droga di cui sono vittima (già, vittima, laddove il colpevole è la opprimente società capitalistica e bla bla bla, nel libro, mentre nel film il concetto è più sfumato), a mio avviso, è la impossibilità di uscire da quell’età di cui vorrebbero liberarsi ma non ci riescono. Il conflitto non è con il padre e la madre, come in Pastorale Americana (ma attenzione a non limitarsi a leggere quest’ultimo semplicemente nella sua rappresentazione tematica e a non farsi sfuggire le allegorie rothiane che rimandano a più ampi scenari), non è ristretto ad un qualche ambito familiare oppressivo. Nella rappresentazione del proletariato urbano pretenziosamente messa in scena da Welsh (ancora una volta nel film è tutto più sfumato) il conflitto adolescenza versus età adulta è figurativamente evitato per volontà più o meno consapevole di un consesso civile che rifiuta la partecipazione degli emarginati i quali, quindi, finiscono per rimanere adolescenti intrappolati, nolenti, nel corpo di un adulto. Pretenzioso, ribadisco, ma questo è. Impossibilitati alla partecipazione i protagonisti di Trainspotting sfogano la propria frustrazione nella falsa ma rassicurante surrealtà indotta dalla droga o dall’alcol: se non posso aderire e dare un proprio contributo alla società allora il grido di dolore, sia pur nella grottesca forma che viene rappresentata magistralmente nel film, si attenua nella voce strozzata del godimento artificiale del delirio stupefacente. Il dolore, dunque, ha la pretesa di risonare come grido di richiamo, come le urla disperate di chi, precipitato in mare e non sapendo nuotare, si sbraccia e urla sempre più e che non trovando risposta si trasfigura nei suoi più bassi istinti animali. L’adolescenza sbuca qui e là, come quando il protagonista ha un incontro sessuale occasionale con una ragazza di cui scopre a posteriori l’età, 14 anni. L’adolescente, intrappolato a forza nel corpo dell’adulto, nemmeno il sesso può liberarlo perché si riduce ad essere quello ingenuo e velatamente proibito tra adolescenti, con una adolescente la quale poi, simbolicamente, ricatta questo ragazzo-adulto proprio con la sua minore età, minacciandolo di rivelare alla polizia il loro illegale rapporto. L’adolescenza trascina verso di sé questi “uomini” reietti ed emarginati anche raffigurando l’impossibilità della paternità. Infatti, in un altro, agghiacciante, episodio i protagonisti rimangono sostanzialmente indifferenti alla scoperta del cadavere di un neonato. La società, sembra dire Welsh (o Boyle, il regista del film), è talmente opprimente verso questo proletariato da negare ad esso persino la sua stessa definizione letterale. Nella locandina originale del film c’è questa frase che traduco a braccio:

“Scegli la vita. Scegli un lavoro. Scegli una prima casa. Scegli un’assicurazione dentistica, un abito con valigetta coordinata. Scegli il tuo futuro. Ma perché mai qualcuno dovrebbe volere tutto ciò?”

L’intento di queste domande retoriche, che vorrebbero sintetizzare il contenuto del film, è volutamente provocatorio per attirare spettatori al cinema ma rende, involontariamente secondo il mio giudizio, il senso più dolorosamente adolescenziale di tutta la vicenda. Il dolore è, quindi, quello che consegue alla impossibilità di pervenire compiutamente all’età adulta simbolicamente rappresentata dal lavoro che il protagonista (che grazie all’aver scaricato la locandina ora ricordo chiamarsi Renton) trova in un’azienda londinese. Certo, ne viene nuovamente espulso ma la vita “adulta”, per così dire, l’ha comunque toccata con mano e nel finale, quando Renton si allontana dagli amici nottetempo con il “malloppo” dell’ultima bravata, si lascia intendere che è proprio a quella vita adulta che si rivolgerà, magari grazie ai soldi appena rubati agli amici il che rende un poco amara questa traslazione. C’è sollievo per lo spettatore, in questo finale, sollievo dal dolore che non è empatico, come in Pastorale Americana, ma è respingente perché così deve essere in accordo con la sottintesa dinamica sociale oppressiva di cui s’è detto poc’anzi e che sfocia, nella mia personalissima interpretazione, in un conservatorismo di risulta ben lontano dallo status di cult che la vulgata degli appassionati gli attribuisce. Ma questa è un’altra storia. Comunque lo si veda e lo si interpreti, il dolore dei protagonisti è ampiamente percepibile, schifosamente palpabile nelle sue grottesche manifestazioni, pure pretenzioso (dolore con pretesa, per l’appunto) ma assai vivo e presente.

Ci sarebbero innumerevoli momenti letterari e cinematografici che possono indurci a ricercare lo stesso tipo di dolore. Ci potrebbe rivolgere al genere Bildungsroman, che pure vorrebbe affrontare esattamente il tema che qui si discute ma che spesso (nei suoi esempi più famosi) con la scusa, se così si può dire, narratologica del processo di crescita del protagonista, tende ad allargare il proprio orizzonte tematico: dal Voltaire del Candide a Manzoni a Dickens al Martin Eden di Jack London e innumerevoli altri.

Ne propongo due più specifici. Il primo è un film di Terrence Malick, La rabbia giovane (Badlands è il titolo originale), del 1973. Il secondo è un film e il relativo libro, Carrie – lo sguardo di Satana, film di Brian De Palma del 1976 che traspone il libro quasi omonimo (il titolo del libro è solo il nome della protagonista, Carrie) di Stephen King del 1974. Ho scelto questi due momenti perché l’attrice protagonista dei due film è la stessa, l’allora efebica Sissy Spacek, adattissima a ricoprire il ruolo di adolescente in transizione e perché possono molto alla lontana raffrontarsi al libro di cui qui si discute.

Nel film di Malick (tra l’altro il suo primo), i due protagonisti (oltre alla Spacek c’è anche Martin Sheen al suo primo ruolo cinematografico da protagonista) all’inizio ricalcano il tipico cliché da film romantico con lui, umile e (pseudo-) ribelle, che si innamora di lei, ingenua e romantica. Il fascino attrattivo che li unisce è speculare. Lui vede in lei tutto il bello che la vita non gli ha riservato: reduce di guerra, reietto al ritorno in patria e senza alcuna possibilità di riscatto sociale. Lei vede in lui tutto il brutto che la vita le ha fin lì risparmiato ma che, in qualche modo, vorrebbe provare (le manca qualcosa). La relazione viene osteggiata, ça va sans dire, dal padre di lei che viene ucciso da Sheen in un impeto di rabbia. Da qui in avanti il film è la rappresentazione della fuga dei due amanti, tra altre uccisioni e sconfortanti tentativi di costruirsi una vita impossibile e che finisce con la loro inevitabile separazione. A onor del vero, non sono certo che il protagonista del film siano le peripezie dei due quanto invece il loro addentrarsi nel paesaggio tanto scarno quanto sconfinato che, lungi dall’essere una mera ambientazione della vicenda, finisce per assumerne il controllo plasmando la disperata fuga dei due. La rabbia di Sheen e la apatica complicità della Spacek sono il contraltare di una natura che non da alcuna possibilità. La sconfinatezza del paesaggio è un limite anziché una possibilità e il peregrinare dei due giovani sembra essere privato di scopo proprio dallo stesso sconfinato territorio nel quale si muovono. Si rovescia, in questo modo, il mito fondativo degli USA per il quale la immensità del territorio è l’invito a pensare di poter fare qualsiasi cosa: land of opportunity mica tanto, sembra asserire Malick. È interessante, nell’ottica che sto cercando di esaminare, che il trapasso all’età adulta di lei sia tratteggiato con questo senso di indifferenza esistenziale che permea persino il suo sé posteriore, voce narrante del film, e che il suo “tradimento” (si consegna, infine, alla polizia) non sia un pentimento vero e proprio quanto, piuttosto, un arrendersi alle circostanze, un rendersi conto che non c’è speranza di uscire da quelle badlands (terre cattive) e che l’illusione di poter fare qualcosa è tragicamente soffocata da tutto, letteralmente tutto, ciò che la circonda. C’è qualcosa di leopardiano in tutto ciò:

O natura, o natura,

Perché non rendi poi

Quel che prometti allor? perché di tanto

Inganni i figli tuoi?

Così, in A Silvia, il poeta di Recanati si strugge nel realizzare quanto impari sia la lotta contro la Natura. Malick ci mostra qualcosa di simile rinunciando però al momento romantico-titanico che Leopardi si attribuisce anche nella constatazione dell’inutilità dei suoi sforzi. Che cos’è il dolore, in questo contesto? La transizione all’età adulta è foriera di un dolore spaesato, disincantato, disilluso, diffuso ovunque lo sguardo riesca a spingersi. Siamo ben oltre Trainspotting, dove almeno le droghe e l’alcol mitigano, per quanto subdolamente, l’indesiderato mal-de-vivre dei protagonisti. Qui il dolore è quasi più intellettuale che emotivo e l’indifferenza apatica della Spacek, nella sua narrazione postuma, non ci rivela alcun sollievo una volta che arriviamo a veder scorrere i titoli di coda. Manca totalmente l’afflato tragico che avvolge la vicenda, ad esempio, dei Romeo e Giulietta shakespeariani o la catarsi aristotelica che coglie, o dovrebbe farlo, lo spettatore della tragedia greca. Rimane solo il brullo e claustrofobico paesaggio a coprire con la sua pesante coltre ogni illusione. L’amara visione di questo Malick conoscerà evoluzioni ma, ancora una volta, questa è un’altra storia.

In Carrie, invece, la com-passione per la protagonista è totale. Qui non c’è spazio per alcuna ambiguità. Carrie viene bullizzata per via della sua ingenuità e della sua ignoranza della vita e quando arriva il menarca, improvvido, nelle docce scolastiche il suo imbarazzo viene deriso in modo soverchiante. Come di consueto in Stephen King, qui al suo esordio, la visione semplicistica e semplificata del mondo in BENE e MALE, assume contorni nettissimi. Male è la ragazzotta cattiva, e tutto il suo codazzo, che bullizza Carrie e male sono tutti coloro che in un modo o nell’altro ne hanno avallato il comportamento, male è anche la madre fanatica religiosa che nella sua folle cecità etica non solo non può cogliere il turbamento della figlia ma cerca anche di sopprimerlo con modi a dir poco discutibili. Bene è invece l’insegnante che cerca di confortarla spiegandole in cosa consiste il menarca, bene è anche l’amica che ha cercato di aiutarla. Il tutto potrebbe sembrare una favola a corto raggio se non fosse che la rabbia di Carrie si tramuta presto in una ondata assassina (dispone infatti di poteri paranormali assai inquietanti e pericolosi) che lascia sul terreno centinaia di vittime. Netto, tagliato con l’accetta, il messaggio di King si dispone fermamente a scongiurare il lettore di guardare dentro l’animo delle persone in cerca del bene e legarcisi mentre ai “cattivi” suggerisce di mantenere un comportamento adeguato affinché non si ritrovino a dover affrontare “l’ira del giusto”, che non sai mai quanto in profondità si possa spingere. Qui il dolore è netto, immediato, fisico e il com-patimento per la sofferenza di Carrie si accompagna all’abbattimento dei “cattivi” come una punizione divina da antico testamento. Noi siamo lì, a soffrire con lei il suo momento di trapasso all’età adulta e dobbiamo capire che è un momento delicatissimo. Non dobbiamo farcene gioco e sminuirlo perché altrimenti… Pedagogico? Più o meno. Nel film, De Palma preferisce concentrarsi sugli aspetti più pruriginosi della vicenda, indugiando grazie alla sua maestria tecnica molto di più sulla possibilità di generare emozioni violente, di qualsiasi tipo, che non sull’aspetto pedagogico che, almeno a me pare, sembra emergere dal libro. Tuttavia, anche in questo caso e forse proprio per questo motivo, il dolore è preteso in massimo grado e persino gettato a secchiate addosso allo spettatore costringendolo, suo malgrado, a scostarsi dall’intera vicenda e uscire dal cinema sconvolto.

Ora, che c’entra tutto questo con Shy?

Niente.

Ed è proprio questo il punto.

C’è un’evoluzione del protagonista, tipica dei bildungsroman? No. C’è uno sviluppo della vicenda? No. C’è una stratificazione di significato? No. Ci sono allegorie, simbologie? No. Viene sviluppato un qualsiasi rapporto che mostri le difficoltà della condizione di Shy? No.

Non c’è nulla che valga la pena di generare un interesse.

Nonostante la forma di certi pensieri che cercano di replicare il foro interno di Shy, nella sua distorta e irrazionale espressione, e alcuni momenti di originalità tipografica, tutto il romanzo (che poi è un racconto) non dice nulla.

Allora, ci sarebbe da chiedersi, se non dice nulla allora mostra qualcosa, no? magari in ossequio al motto dell’ennesima scuola di scrittura creativa: show, don’t tell.

Ebbene sì, in un certo senso mostra l’inferno irrazionale della follia dell’infelice Shy ma, nonostante ciò, l’impressione che se ne ricava è quella di un articolo di giornale. In questo senso, cioè se lo si immagina proprio come un articolo di giornale, allora sì che si può dir di esso che è brillante, originale e sofisticato. Si suppone, infatti, che un articolo di giornale riporti un fatto, una vicenda o un evento, e che lo faccia esattamente con l’intento di dar notizia di tale fatto, vicenda o evento. Ed è questa la sensazione che sorge al termine della lettura di Shy, che si sia, cioè, avuta notizia di questo tizio, che è impazzito negli anni dell’adolescenza e che se la passa male. Ci viene data notizia che ha un patrigno, una madre che non sa come trattarlo, che si è drogato, che fa sogni aberranti, che ha fatto delle marachelle, che non si può recuperare, e che finisce in una casa per irrecuperabili (l’Ultima Chance) e che anche lì se la passa male, che si vuole suicidare ma non lo fa.

Poi, siccome l’articolo è scritto in forma brillante, originale e sofisticata allora dovremmo applaudire.

Ma se l’aspettativa era leggersi un romanzo allora, onestamente, la delusione è piuttosto consistente.

Ho tirato in ballo qualche paragone, poco fa. I romanzi e i film in questione svolgono certamente delle vicende, più o meno complesse, più o meno sofisticate, più o meno diverse tra loro. Ma tutti hanno in comune il porre delle domande al lettore, il porre delle questioni, l’indurre riflessioni, non tutte necessariamente congruenti con l’intento dell’autore, magari perché non le indovini, magari perché non cogli i riferimenti, magari perché non disveli l’allegoria, ma sai che c’è, te lo chiedi, ci pensi su, magari sovra interpreti, sei contento se azzecchi l’intento dell’autore o forse, ignaro, sbagli completamente l’interpretazione. Però, le domande e le riflessioni, le fai. Persino nel meno pretenzioso degli esempi che ho citato, Carrie di Stephen King, la domanda e la riflessione sulla delicatezza del trapasso adolescenziale diventa un tema su cui interrogarsi.

Quando, invece, ti trovi davanti ad un articolo di giornale, per quanto brillante originale e sofisticato, prendi atto. Prendi atto che il giorno x all’ora y nel luogo z è avvenuta quella vicenda. Ed è questo che emerge al termine della lettura. Prendo atto che questa è la storia di Shy.

Non mi rimane niente.

Oppure, ché non bisogna mai darsi per vinti di fronte ad un enigma, posto che sia tale, quando non si riesce a risolverlo, può benissimo essere che io non abbia capito nulla. Che non abbia colto nulla. Che non abbia disvelato, magari anche errando, la profondità delle allegorie che sono celate nel testo. Che non abbia saputo addentrarmi nella sofistica e brillante originalità di questa storia.

Certamente. Può essere.

Può anche essere che l’abbia colta, magari nel fatto che anche a questi relitti umani (ché è ciò che ci viene mostrato, per quanto impietosamente – impietosamente nel doppio senso della lettera, senza pietà, e dell’induzione, non suscita pietà) va data una Ultima Chance, con la maiuscola che mi sfugge ingraziato in ciò dalla poco velata allusione che ne fa l’autore stesso.

O che anche nella loro follia costoro abbiano delle passioni, la musica di genere jungle nel caso specifico di Shy, e che forse possono vivere una vita che vale la pena vivere assecondandole.

O che in fondo compassione è anche l’asettico prendere atto che esistono individui del genere e che tutto sommato possono stare al mondo anche loro se non ti rompono i cabasisi. Questa interpretazione è anche un po’ inquietante. Perché se è vero che offre dignità di stare al mondo anche a chi non sa stare con nessuno è anche vero che suggerisce, poco surrettiziamente, di dedicare a costoro dei luoghi totalmente separati, come l’Ultima Chance. È forse questo il (poco) recondito intento della brillante voce della letteratura britannica? Dirci che non dobbiamo abbattere come bestie da macello coloro che sono psichiatricamente svantaggiati? Sarà, ma non mi pare che sia un tema all’ordine del giorno, non mi risulta che ci siano matti sottoposti a genocidio. E vivaddio!, aggiungo.

(Mi pare di ricordare che questi luoghi si chiamano manicomi ed è un po’ da capire questo segreto intento. Parliamone.)

Ci stai suggerendo, caro Max Porter, che c’è un problema (che in realtà non c’è) e che c’è una soluzione che non ha alcuna necessità di esistere dato che il problema di cui è soluzione non esiste?

Il che mi fa tornare sulla deduzione di cui ho già fatto cenno: ma questo benedetto Shy è folle, nel senso psichiatrico, oppure è il classico giovine letterario in crisi da traslazione adolescenziale della quale si racconta il travaglio?

La domanda è destinata a rimanere senza risposta.

E dunque cosa ce ne facciamo di questo libro?

Sono caparbio e cerco qualcos’altro.

Diciamo che è una sceneggiatura per una graphic novel, per un fumetto. Un bravo disegnatore di fumetti, e ce ne sono veramente tanti, saprebbe tradurre in immagini questi frammenti di romanzo, questo racconto, questo fantasioso articolo di giornale. E magari, grazie al suo sapiente uso di chine e matite, potremmo vivere una parabola che nelle mere parole di Max Porter non ci dice assolutamente nulla e che invece, auspicabilmente, nelle tavole di un bravo disegnatore potrebbe darci un godimento artistico. Ecco, questa avrebbe potuto essere un’avventura per Max Porter il quale, anziché ammorbarci con un presunto romanzo con poco o nullo significato, avrebbe potuto contattare qualcuno dell’ambiente fumettistico e studiare una graphic novel d’impatto.

Non per nulla, le originalità tipografiche cui ho più volte fatto cenno, non contengono frasi particolarmente significative sicché il senso del loro utilizzo è solo ed esclusivamente visivo: si vuole colpire l’occhio del lettore, l’iride, il nervo ottico e null’altro. Sarebbe stato molto più efficace un’immagine di un bravo disegnatore di fumetti.

D’altra parte Max Porter, in una simile eventualità, avrebbe dovuto spiegare al disegnatore, con dovizia di particolari, i mood, gli stati d’animo, le sue intenzioni come invece non ha fatto nel libro. Sarebbe stato in grado di farlo?

Anche questa domanda rimarrà senza risposta.

Scavando nella insensatezza di questo libro, ché questo il lettore l’avrà ormai capito, no?, non mi rimane altro che ospitare con un gran sospiro di delusione una considerazione che vaga indesiderata tra le pareti del mio cranio: non avrà forse, Max Porter, scritto questo libro in ossequio al discorso tanto di moda della “salute mentale”?

Ho letto da qualche parte (mi piacerebbe essere più preciso ma una buona ricerca su Google che non ho voglia di fare dovrebbe dare qualche buon risultato al proposito) un annetto fa che un sondaggio ha rilevato che il 79% dei giovani americani della cosiddetta generazione Z si trova in sintonia con l’affermazione “i problemi di salute mentale sono una parte importante della mia identità”.

Cioè, siccome se ne parla, se ne scrive, se ne canta, attori, sportivi, gente di spettacolo, influencer fanno “coming out” al proposito: il discorso della “salute mentale” è diventato di moda. Come ogni moda l’argomento è trattato in modo osceno da chiunque. Non mi ci addentro ma faccio sommessamente notare che c’è differenza tra sanità mentale e salute mentale, e che banalizzare l’argomento per moda e per interesse (soprattutto per interesse!) è pericolosissimo, come dimostra l’insensatamente abnorme percentuale di ragazzi che ha risposto al sondaggio di cui sopra. Com’è noto gli adolescenti (e sorvolo sul fatto che ormai l’adolescenza si protrae sino ai 40 anni) sono più proni e più suscettibili alle mode (perché, tra le altre cose, non le riconoscono come tali) sicché gli interessati alla diffusione dell’argomento (lascio immaginare di chi si tratti e non lo specifico – e non mi si dica che business is business perché anche la droga e il sicariato allora sono un business) non hanno perso l’occasione per diffonderlo a più non posso, con il doloso utilizzo di testimonial influenti proprio su quella generazione. Questa combinazione di naturale ingenuità e criminale mancanza di scrupoli genera il diabolico effetto di generare in questa generazione (il 79%! Santo cielo! Che poi forse era il 73% ma poco cambia) la convinzione di essere affetti da problemi che in realtà non hanno.

(Perché vi svelo un segreto, cari giovini che siete all’ascolto: ogni tanto e forse anche spesso vi capiterà di sbattere il naso contro un problema. E questo capiterà al 100% di voi, non al 42% o al 73% o al 79%. La tizia che vi piace vi sbatterà la porta in faccia, il tizio cui anelate non vi degnerà di uno sguardo, vi capiterà di prendere un brutto voto a scuola, vi capiterà di non avere i soldi per questa o quell’altra cosa, scoprirete di non essere Michael Jordan o Lionel Messi, litigherete con qualcuno, vi capiterà che non riconosceranno i vostri meriti o che esagereranno i vostri demeriti e così via. È la vita e viverla significa anche saper affrontare questi e altri problemi. E se vi sembrerà che questi problemi che incontrate siano insormontabili è solo perché non li avete mai affrontati prima: è questo che comporta l’essere giovani e vivi. Alle volte vi capiterà di affrontarli giovandovi dei saggi consigli del babbo/mamma/zio/nonno/amico-grande/insegnante/allenatore mentre volte dovrete affrontarli da soli. Talvolta perderete, sappiatelo. Non è un problema: crescerete. E in tutto questo è bene che sappiate che la “salute mentale” non c’entra un cazzo. Lo ripeto: è la vita. Per quanto mi riguarda, il saggio consiglio che posso dare è di leggere libri. Leggetene quanti più potete perché in essi troverete le storie che fanno l’esperienza per procura che vi manca, allargherete l’orizzonte della vostra conoscenza, della vostra prospettiva, delle vostre sensazioni. Potrete dare un nome ai sentimenti, agli eventi, ai fatti. Vi gioverete di secoli di esperienze messe lì, su carta, che non potrete mai avere, da soli. Mica male, no? E perché è saggio questo consiglio? Perché, molto banalmente, se è vero che non sempre nei libri si trova la risposta è sicuro che senza di essi non la troverete mai)

(ah, giusto per non tralasciare nulla – è molto più utile leggere Delitto e Castigo, I promessi sposi, la divina commedia, Shakespeare, Seneca, Voltaire, Umberto Eco o quel che volete (magari fuori dalle mura scolastiche così ve li godete di più) che andare da “uno bravo”)

(un’ultima cosa: tutti i libri sono buoni TRANNE quelli che parlano di “salute mentale”, di psicologia spicciola da bar, di auto-aiuto, di crescita personale e di tutta la fuffa di quel tipo. Sia ben chiaro)

Naturalmente, i senza scrupoli di cui sopra non si arrabatterebbero così tanto se oltre a creare il problema non avessero già pronta la soluzione. Ma se si tratta di uno snack o di un maglione questo meccanismo modaiolo fa tutto sommato pochi danni quando si parla di “salute mentale”, che non a caso viene distinta dalla “sanità mentale”, come detto poc’anzi, il danno che si crea è enorme.

Di converso, questo marasma rischia di compromettere la possibilità di aiutare chi, invece, problemi seri ne ha davvero.

Questa tendenza di creare problemi sociali che non esistono con il fine di venderne la soluzione (sia in senso stretto che in senso politico, beninteso) rischia di portarmi lontano quindi mi fermo qui.

Dunque, fatto il pippone, torno al menu principale e suggerisco che può essere che questo volume di Max Porter sia la classica strizzatina d’occhio all’argomento modaiolo che ho cercato di tratteggiare.

Così fosse, direi che ci ha preso assai, il nostro. Infatti, c’è qui un signor nessuno come il sottoscritto, che in altra nazione ha comprato il suo libro e l’ha pure letto. Bene, bravo, bis.

Tra l’altro ciò spiegherebbe anche il perché suona così vuoto, così poco concreto, così poco scarno di contenuti effettivi, così poco chiaro, così volatile e così via. Del resto, poiché l’argomento in questione è totalmente vuoto allora anche il cercare di scriverne in un romanzo risulterebbe altrettanto vuoto, no? Ecco perché il dolore che vorrebbe suppostamente emergere da queste pagine è così, senza pretese.

Ma anche questo dubbio rimarrà senza risposta.

O forse no. Perché stando allo strillone di carta che avvolge il libro quando lo compri, la cosiddetta “fascetta”, c’è un “imminente film Netflix con Cillian Murphy” che ci farà scoprire qualcosa in più.

Ma guardo un po’ il caso!

Ad maiora.