Ieri sera ho visto Theorem Zero di Terry Gilliam. Che poi non è vero che l’ho visto ieri sera ma il giorno dopo di un ieri sera in cui l’ho visto ho scritto gran parte di quanto sotto con lo scopo di ricordarmi la grande quantità di spunti che mi ha suggerito.

Long story short: il film rasenta-il/tende-a/aspira-essere capolavoro. Forse capolavoro, nel senso più elitariamente cinematografico del termine, Theorem Zero non lo è (non ho competenze di cinema tali da permettermi di azzardare un giudizio siffatto) ma mi è piaciuto in quanto ha generato spunti di riflessione benché, forse e lo giudicherà il lettore, non mi siano piaciuti gli spunti che ha generato.

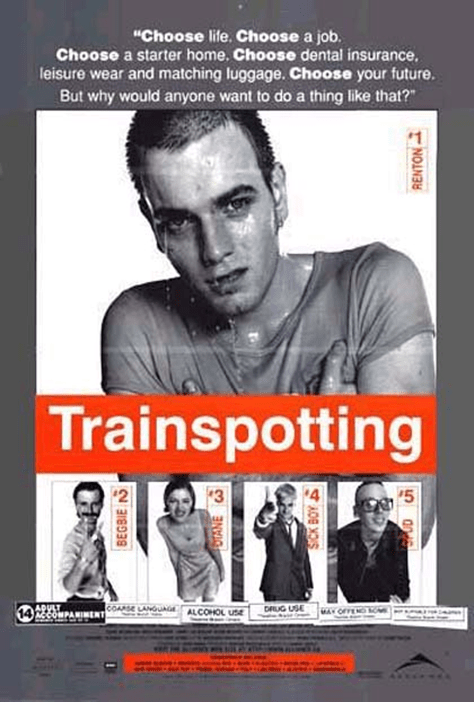

Theorem Zero di Terry Gilliam è una distopia orwelliana (non sarebbe la prima volta per Gilliam) carica, anzi sovraccarica, di simbolismi a varia gradazione ermeneutica per quanto, in definitiva, mai troppo complicati da dipanare. In pratica è un rebus, come quelli della Settimana Enigmistica, gigante e semovente al quale lo spettatore deve comunque prestare molta attenzione per arrivare a decifrare le parole che compongano il senso del film. Parole che alla fine non sono molte: io sono uno ma non conto nulla quindi sono uno zero. Distopia orwelliana, dicevo all’inizio, perché il protagonista programmatore informatico (Christoph Waltz è definitely uno dei miei attori preferiti e qui sparge talento attoriale ad ogni fotogramma) non si riferisce a se stesso come “io” ma come “noi” che non è di certo un plurale maiestatis. È, piuttosto, un “noi” binario, uno 0 e un 1, come se lui non potesse essere altro che due stati diversi (e opposti) di un ingranaggio minuscolo della società, il più minuscolo possibile, un bit come in un microprocessore, per l’appunto, al quale al massimo è concesso di essere l’una identità o l’altra. Qohen Leth (il suo nome nel film) è, credo, una sorta di Charlot di Tempi Moderni trasposto in un incubo lisergico e poco vagamente orwelliano da Gilliam. Solo che, a differenza di Tempi Moderni, qui non c’è spazio per la risata o per la commozione o per la speranza presenti nel capolavoro di Chaplin. Infatti, dallo straniante “noi” di cui sopra, si passa a un rutilante bailamme di cliché orwelliani: telecamere che spiano ovunque per conto del “direttore” (un big-brother-equivalente interpretato da un quasi irriconoscibile Matt Damon spettacolare nella prima, quasi psichedelica, scena in cui appare), il genietto informatico che chiama tutti “Bob” (palese rimando alla spersonalizzazione), ogni task lavorativo è da completare in 4 ore e viene comunicato al telefono da una voce sintetica che offre una beffarda finta scelta (“pigia 1 se lo completerai o pigia 2 se vuoi scegliere un’altra durata” ma il 2 non funziona), il migliore amico che apparentemente lo aiuta e lo sostiene ma che sbaglia sempre a pronunciare il suo nome (quindi non gli importa nulla di lui), la ragazza dal volto e le fattezze angeliche (la scelta dell’attrice, la bellissima Melanie Thierry, è ben centrata in questo senso e curiosamente già scelta da Giuseppe Tornatore in La leggenda del pianista sull’oceano per ricoprire un ruolo simbolicamente simile) che sembra interessarsi a lui ma poi si scopre che…, una psicologa che sembra dedicarsi a lui con sincero interesse ma che in realtà è… (una meravigliosa Tilda Swinton: forse la cosa che più mi è piaciuta del film oltre a Waltz).

Tutto ciò si svolge in un ambito scenografico improntato (come spesso accade con Gilliam) a un esasperato barocchismo (qui in salsa iper-tecnologica) che, lasciatemelo dire, ho trovato un poco stucchevole e fastidioso ma al quale non posso non tributare un applauso virtuale per l’attenzione al dettaglio e alla realizzazione (fatto salvo l’aspetto cruciale su cui mi soffermerò in conclusione).

Ci sono poi i simbolismi di impronta quasi enigmistica cui facevo cenno all’inizio. Il dualismo 0/1 si propone anche nell’atteggiamento di Qohen: o la vita ha un senso profondo (simboleggiato dalla “chiamata” che lui sta aspettando) oppure non ne ha alcuno. Vive in una malridotta chiesa sconsacrata: simbolo che la religione (in teoria portatrice di speranza) è fallata e persa. L’unica “botta di vita” che gli viene concessa è in una esperienza di realtà virtuale insieme alla prostituta dalle fattezze angeliche: un’isola tropicale con un eterno tramonto in cui ritrova i capelli perduti (è calvo nella “realtà vera”), la possibilità di mangiare prelibatezze ma senza ingrassare, giocare e persino amare (ma non troppo: appena prova a concupire l’angelica ragazza che lì l’ha trascinato il collegamento si interrompe). La tuta sensoriale immersiva per la realtà virtuale è un costume dalle fattezze demoniache: non c’è bisogno di sforzarsi molto per capire qual è l’opinione di Gilliam sulla VR. La stessa “chiamata” che lui dice sempre di aspettare è a sua volta un simbolo di quella che è la sua intima individualità: una fede cieca e resistente alla catena spersonalizzante che lo lega alla sua vita quotidiana. Si scopre poi che quella attesa è l’attesa di un ritorno. Il suo disagio psicologico ed esistenziale ha avuto inizio proprio con una “chiamata” che ha ricevuto al telefono e in cui è stato pronunciato il suo nome. Tale fatto, pur essendo probabilmente una chiamata a scopi pubblicitari o di vendita, ha scatenato in lui l’esigenza di individualità e di identità propria: lui ha un nome e i quei pochi secondi necessari per il proferimento del suo nome lo fecero sentire completo e soddisfatto di sé e desideroso di ricevere nuovamente una telefonata, anzi quella telefonata. Senza quel proferimento la sua vita è incompleta quindi, per reazione, ha cominciato a riferirsi a se stesso con un “noi” binario in attesa che la “chiamata” ritorni, confermi in qualche modo se stessa e quindi anche la sua identità e lo liberi, infine, dalla assurda cella (vive sempre nella chiesa senza mai uscire) in cui si sente imprigionato (la opprimente società occidentale). Sentir pronunciare il suo nome in quella “chiamata”, unico segno e indice del suo essere un individuo dotato di senso all’interno di un reale che di senso non ne ha alcuno, gli infonde un profondo senso di completezza individuale (la dicotomia divisiva individuo/società è il tema di fondo del film) e non c’è dunque da stupirsi se ne attende il ritorno con tale spasmodica e morbosa ansia. La chiamata è un simbolo multiplo che, oltre a quanto sopra, si dispone cristologicamente a far da messia che giunto una volta ad aprire gli occhi dell’umanità aveva promesso che sarebbe tornato. Ora, poiché il ritorno del messia notoriamente è alla fine dei tempi allora l’attesa della seconda “chiamata” è sì l’attesa di uno scioglimento del suo dubbio dicotomico esistenziale (0 o 1?) e quindi la liberazione della propria identità ma è anche, ça va sans dire, l’attesa della morte (iconicamente rappresentata da un buco nero che appare più volte nel film). Qui Gilliam gioca con il forte senso di ambiguità che ha messo in piedi sin dall’inizio. La liberazione dell’individualità, da perseguire ostinatamente quale affermazione identitaria, può aversi solo nel momento supremo del trapasso finale? Come a dire che una volta che si risolvesse lo status tra 0 e 1 in favore di quest’ultimo allora l’istante immediatamente successivo è inesorabilmente lo 0 (zero)? Il compimento della vita è la morte? “Lo zero deve essere il 100%” dice il software a Qohen. Tuttavia, la cieca fede di Qohen (che poi è un nome con malcelata assonanza ebraica: incongruenza? o semplice rimando sincretico che rimanda alla scoperta del simbolo religioso? non saprei) nel ritorno della chiamata è proprio ciò che impedisce al Teorema Zero di essere dimostrato (da cui il titolo del film). Teorema che sancirebbe la totale insensatezza della vita e che Qohen, proprio in virtù della sua particolare, per quanto malata e morbosa, resistenza all’assimilazione totale, è chiamato a dimostrare. Ma il teorema resiste ad ogni tentativo di dimostrazione e quel 97% di dimostrazione più volte riproposto nel film a seguito degli infruttuosi tentativi di Qohen o, meglio, quel rimanente 3% che manca alla dimostrazione, è il simbolo della fede disperata di Qohen stesso nella “chiamata”. Tutto ciò esaspera ulteriormente il protagonista che precipita sempre di più nel patologico vortice di questa ricerca perdendosi quasi definitivamente ma che allo stesso tempo, resistendo, diventa il primo dei tentativi di Gilliam di suggerire una certa speranza, che richiama in analogica sequenza le peripezie di Charlot in Tempi Moderni.

Infatti, la angelica prostituta sembra redimersi, non già dal suo ruolo quanto dalla falsità del suo interesse per Qohen dimostrandogli un affetto disperato e confuso (in lei, forse, generato dal suo rendersi conto che Qohen non è uno dei tanti che ha dovuto circuire). Va detto che la angelica ragazza gli salva la vita due volte nel corso del film. La prima nella vita reale, quando gli fa una manovra di Heimlich per fargli espellere una diabolica caramella datagli dal presunto migliore amico, la seconda nella VR quando lui stava annegando nel mare virtuale (altro simbolo: l’immersione nella VR è pericolosa). Il genietto informatico smette di chiamarlo “Bob” (prende a chiamarlo “Q” adombrando una risposta possibile alla sua ricerca d’identità) e lo porta fuori in un parco pubblico (geniale scena in cui si siedono su una panchina davanti a un muro completamente ricoperto di cartelli di divieto – simboli, simboli, simboli!). Il ragazzo gli fa anche capire che quella “chiamata” era qualcosa di casuale e che non aveva alcunché di mistico – gli apre gli occhi, per così dire. È l’ennesimo simbolo: fanciullezza e adolescenza è sempre innocente e ingenua nel rapportarsi al futuro perché non è ancora totalmente assimilata a essere ingranaggio o bit del gigantesco algoritmo che è la società – il re è nudo. C’è anche un piccolo inciso in cui i due ricevono una pizza da asporto che viene consegnata da una avvenente “rider” la vista del cui provocante decolleté fa quasi perdere i sensi al ragazzo come a dire che l’eventualità del sesso, simbolo della transizione dalla fanciullezza all’età adulta, è anche un simbolo di traviamento e perdita dell’innocenza e in quanto tale foriero di dolore. Alla fine di questo processo Qohen si affeziona al ragazzo e comincia a non si riferirsi più a se stesso con il “noi” spersonalizzato di cui dicevo all’inizio ma con un “io” che sembra certificarne la presa di coscienza di una identità sua propria.

Poi però questi suggerimenti di speranza vengono spazzati via.

In uno showdown dal ritmo (finalmente) incalzante il film mostra in sequenza una successione di eventi (sempre simbolici) in uno spiazzanti e persino deturpanti. In primis la angelica ragazza che sembrava essere la speranza d’amore e felicità viene scoperta continuare il suo mestiere di prostituta sicché Qohen, nonostante la richiesta di fuga d’amore “vera” da lei proferita in forma di prosaica promessa di felicità (e che gli stava offrendo, per la terza volta, di salvargli in questo modo la vita) non può fidarsi (fede che ritorna ancora una volta ma stavolta non cieca e vista, anzi “svista”, con occhio disincantato) e la rifiuta lasciando che lei se ne vada senza di lui. La psicologa si scopre essere un algoritmo che aveva il solo scopo, tutt’altro che terapeutico, di perpetuare il suo stato di disagio per tenerlo ancorato al suo ruolo di ingranaggio. Il suo migliore amico si rivela essere uno che l’ha sempre preso in giro, presa in giro che si rivela nel paradossale riconoscimento che costui, prima, pronunciava appositamente male il suo nome ed esce dalla sua sfera di amico proprio pronunciandolo correttamente. Questo passaggio è interessante perché richiama, ma non vorrei sovra-interpretare, il divieto della pronuncia del nome di dio della tradizione ebraica (e qui forse Gilliam conferma quella sorta di sincretismo cristiano-ebraico di cui accennavo poc’anzi): non è chiaro cosa succede se si proferisce quel nome ma di certo non succede nulla di buono. Nel film, Qohen prima viene indotto a credere che il suo migliore amico sia davvero suo migliore amico (ma sbaglia sempre la pronuncia del suo nome) ma quando scopre che costui pronuncia appositamente male il suo nome allora lo perde. Perde l’unica possibilità di amicizia che credeva di avere. Il ragazzo, che pure (nella sua ingenuità adolescenziale) gli aveva aperto gli occhi e si era praticamente trasferito a casa sua, poi si ammala gravemente (simbolo: se riveli la verità allora stai male – educazione dell’adolescente all’assimilazione forzata attraverso punizioni – non avrebbe dovuto rivelare a Qohen la banale natura della prima “chiamata”) e gli viene portato via da due sgherri che sembrano usciti da un fumetto. Infine, il “direttore”, passeggiando con lui intorno al mega-computer che, opportunamente programmato deve risolvere il Teorema Zero, gli rivela che non c’è alcuno scopo in quella dimostrazione che non sia il poter controllare una qualche risorsa economica ulteriore. A dir il vero la scena finale con il “direttore” mi è parsa un po’ debole. Posso solo tentare di dedurre che sia (l’ennesimo) simbolo di un potere anonimo quanto inesorabile che usa la scienza (il Teorema Zero è una sequenza complicatissima di misteriose equazioni) con il solo scopo di trarne vantaggi economici e, in definitiva, quale strumento per auto-perpetuarsi attraverso lo sfruttamento.

Qohen viene quindi deluso cinque volte: dall’amore (la ragazza angelica), dall’amicizia (l’amico che pronunciava male il suo nome), dall’amor filiale (il ragazzo cui si era affezionato che si “ammala” crescendo), dalla speranza in un futuro migliore per il mondo (il “direttore” che gli rivela che la soluzione del Teorema Zero è mero strumento per far ancora più soldi sulle spalle di tutti). La quinta delusione, che definirei interludica, in quanto originatasi nel rapporto con il ragazzo, è scoprire che la sua fede nel ritorno della “chiamata” è malriposta.

Di-sperato, in questo grande gioco di illusioni e rivelazioni disillusorie, Qohen tenta di distruggere tutto con un martello ma il suo tentativo è vano: il grande macchinario/megacomputer si ricostruisce da sé immediatamente (simbolo ovvio: la ribellione è inutile) e a lui non resta che lasciarsi cadere nel buco nero della totale insensatezza della vita, cosa che fa in senso visualmente letterale nella rappresentazione filmico-simbolica della scena che precede il finale

La scena finale è per certi versi straziante. Qohen è nudo, sulla spiaggia tropicale virtuale in cui in precedenza sembrava aver trovato una speranza d’amore con l’angelica prostituta. Prende tra le mani il sole e lo fa tramontare. Simboli ancora una volta. È nudo perché ha raggiunto finalmente la consapevolezza del suo essere un individuo. Tuttavia, questa consapevolezza lo fa impazzire definitivamente perché può essere il se stesso completo soltanto in un mondo falso (virtuale, per l’appunto), in cui non c’è nessun altro e in cui la sua raggiunta onnipotenza, data dal pieno compimento della sua identità individuale, è usata solo per scrivere la parola fine all’esperienza stessa della sua ricerca, e quindi della sua stessa vita. È, di fatto, morto. Perché l’eterno tramonto scelto per il mondo virtuale di falsa felicità che aveva provato in precedenza, allorché venga smosso dalla sua stasi artificiosa, non può che esitare nella sua inesorabile realizzazione cioè, valicare l’orizzonte e quindi, in definitiva, traslare nel buio.

Per Gilliam, dunque, sembrerebbe (il rischio dell’esegesi va nascosto dietro l’uso del condizionale) che la ricerca di una piena identità dentro la società massificante che l’occidente ha costruito sia possibile solo a patto di esserne totalmente escluso o perché il suo successo significa separazione totale dalla società (impazzimento) o addirittura perché il compimento del processo identitario ha come unico esito la morte. Si potrebbe pensare che il messaggio sottostante sia uno stimolo a non pensare mai di aver raggiunto il proprio scopo, quasi fosse uno sprone alla ricerca perpetua, per dirla alla Karl Popper, consapevoli del fatto che non c’è un fine ultimo, una verità ultima o quant’altro di definitivo nel nostro futuro. Tuttavia, i toni cupi e il di-sperato finale suggeriscono forse una visione più negativa, quella più palesemente mostrata nel film, e cioè che la ricerca d’identità è destinata a un esito fatalmente distruttivo e annichilante. I richiami al 1984 di Orwell e al Tempi Moderni di Chaplin sembrano palesi ma mentre nel primo prevale la critica all’alternativa politica con scopo monitorio e nel secondo prevale la critica sociale a scopo educativo in Theorem Zero prevale una critica totale di ogni manifestazione del politico, del sociale e dell’individuale che nega ogni scopo. Ciò non va letto nel senso che il telos non sia, in ciò eventualmente (e se così fosse sarebbe positivo, aggiungerei) avvicinandosi all’universo etico di una filosofia decisamente altra dai richiami di cui farò menzione in seguito, ma proprio nel senso che il telos c’è ma è il nulla assoluto. Il che significa, detto con sofismo di bassa lega, che se c’è ed è il nulla allora è la negazione di ogni scopo.

La visione è radicalmente cupa, dunque, ed ogni tentativo di speranza di sviluppo (sempre all round, cioè politico, sociale e individuale) è negata. Si allontana dunque dai modelli di riferimento. La cupezza di 1984 è in fondo redimibile nell’accoglimento del monito: quell’alternativa lì, ci dice Orwell, ti annichila dunque non percorrerla. Dal che si deduce che ogni altra strada scelta andrà bene (o non sarà peggiore). Per quanto Orwell sia pienamente ascritto alla tradizione della filosofia britannica di un uomo costretto all’eterna lotta contro il male allo scopo di sopravvivere contro una natura del potere inesorabilmente maligna (il Leviatano di Hobbes) che lo assale sia dall’esterno che dall’interno (l’Homo homini lupus) troverà tuttavia la possibilità del proprio futuro: finché continua a lottare è vivo e può sperare. Chaplin è più sofisticato, per certi versi, perché sgombra il campo da ideologismi di portata ontologica (di cui invece Orwell ne è, consapevolmente o meno, totalmente pervaso) in favore di un rilievo totale e (positivamente) inesorabile del caso. Il che non deve ingannare: non si tratta affatto di una semplificazione. La critica alla massificazione dell’industrializzazione moderna, in Chaplin, è feroce. Tuttavia, tanto il suo svolgimento quanto la sua rappresentazione (la ridicolizzazione comica delle peripezie di Charlot) altro non sono che il riconoscimento di una situazione contigente di un qualunque, e in quanto tale possibile, scenario storico. Casuale è questo momento storico perché casuali sono le vie che hanno portato qui, sembra dire Chaplin. Indicativa, in questo senso, è la scena in cui Charlot raccoglie una bandiera da terra e la solleva per non ricordo quale motivo e si ritrova suo malgrado alla testa di un corteo di operai in protesta. Tempi Moderni è una sorta di elogio della contingenza che esula totalmente dalla volontà e dagli scopi dei singoli. Una sorta di teoria del caos ante-litteram in cui anche scopi ben precisi e strenuamente perseguiti dai singoli portano a conseguenze che per l’aggregato umano non sono affatto prevedibili. Contingenza, per l’appunto. Se ciò ha senso allora ha senso la celeberrima scena finale del film in cui Charlot e la ragazza vengono ripresi di spalle, mentre si incamminano su una strada lunga e di cui non si scorge, né si può sapere ovviamente, il punto di arrivo. È certamente una scena di speranza ma non è affatto banale e semplicistica perché è la visualizzazione plastica della possibilità.

Ebbene di tutto questo, e mi ripeto: nonostante i per me palesi richiami, in Gilliam non c’è traccia. Non c’è traccia non certamente nel senso che ne risulti artisticamente inferiore (il che già sarebbe affermazione insensata in ambito artistico) o perché non ne richiami icasticamente i topòi (lo fa!) ma in quanto decide di risolvere il contrasto netto tra volontà negativa (Orwell) e trascendenza ideologica (Chaplin) che pure non escludono lo scenario del possibile in un più cupo nichilismo totale. Non so, onestamente, quanto Gilliam abbia approfondito certe tematiche che percorrono alcuni dei meandri filosofici del novecento e, in particolare, la critica alla Tèkne (τέχνη) intesa come il fondamento della hybris della civiltà occidentale. Il filo nichilista che collega Nietzsche, Spengler e Heidegger è ciò che si mostra da sé nel film, in buona sostanza e più o meno consapevolmente. Dei tre nomi citati è forse Spengler quello cui più mi viene da accostarlo. Il che è un po’ paradossale poiché mentre Nietzsche e Heidegger si scontrano, per così dire, con il concetto di individualità Spengler se ne disinteressa totalmente nel suo celebre (quanto delirante…) Il tramonto dell’occidente. Ed è tuttavia quest’ultimo testo che sembra far capolino nello scenario di Realtà Virtuale (VR: Virtual Reality) in cui Qohen si ritrova prima con la angelica ragazza e poi nella scena finale. Quello scenario di VR è un tramonto perpetuo (perpetuo! Quale più esplicito riferimento spengleriano si vuole?) e si presenta, in quanto tale, come ciò-che-resiste-alla-fine ma il senso di questa resistenza è la vacuità dell’artificio illusorio rappresentato, per l’appunto, dalla VR, cioè l’artificio tecnologico estremo che solleva l’individuo dal piano dell’esistenza reale e lo colloca sul piano virtuale dove la morte o non esiste o è persino sotto controllo. Qui viene in mente un altro libro, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, in cui la droga Soma, che annichilisce speranze e desideri della popolazione, può essere il parallelo della VR del film di Gilliam che, analogamente al Soma, è lo strumento del potere per indurre gli sfruttati all’accettazione più bieca della loro condizione. Droga virtuale, nichilismo, illusorietà di completezza e di felicità, tramonto, buco nero: la critica di Gilliam è certamente feroce ed è principalmente rivolta al modo in cui la tecnologia impatta la società e, per osmosi, l’individualità. La VR è il culmine tecnologico in cui la ricerca del sé trova il suo compimento più totale e al tempo stesso inquietante in quanto taglia quell’esile filo che, nel mondo reale, tanta fatica fa a tenere unite le persone. La separazione, in VR, è dunque totale non solo dell’uomo dalla realtà ma dell’uomo dall’uomo. In ciò, come prima accennato, pare cogliersi qualche brandello della riflessione di una certa filosofia sul ruolo negativo della Tèkne nell’intero sviluppo della civiltà occidentale, su cui non mi addentro (ma non posso esimermi dal ricordare che tutto questo filone filosofico è fortemente errato nei suoi stessi presupposti). Va però sottolineato che la riflessione di questi filosofi è spesso travisata (Tèkne non è la stessa cosa di Tecnologia, per quanto ne rappresenti una sorta di presupposto filosofico). Mi riferisco a Nietzsche in particolare del quale si tende spessissimo, e il primo a farlo è proprio lo Spengler del Tramonto, a considerare la pars destruens del suo pensiero ignorando totalmente o persino travisando, la pars costruens. Per quanto discutibili siano queste analisi filosofiche né Nietzsche né Heidegger lasciano intonsa la possibilità di superare l’apparente impasse che lo scostamento esiziale tra uomo e natura rappresentato dalla Tèkne ha causato. Per il primo la necessità è di un oltrepassamento capace di stornare il male cosmico che affligge l’uomo occidentale in un inesorabile annichilamento delle sue stesse possibilità in favore di una sorta di nuovo umanesimo scevro, però, da ogni velleità di costruzione del telos. Per il secondo invece il suggerimento è l’abbandono (termine tecnico: Gelassenheit) all’idillio della parola, quale strumento per la contemplazione del mondo. Sfidare queste idee filosofiche a manifestarsi nel quotidiano è molto pericoloso: movimenti neo-luddisti, anti-scienza (di recente tutta la fuffa no-vax per esempio) e anti-democratici (l’assalto al Campidoglio!) fanno in ultima istanza riferimento alla banalizzazione di queste tesi cercando di ammantare le loro strampalate pretese di un corredo intellettuale che non ha alcuna ragione d’essere. Per alcuni, mi si perdoni l’inciso, ciò significa che allora quelle tesi sono errate ma non posso esimermi dal rilevare che un tale ragionamento è gravemente inficiato sul piano logico essendo la nota fallacia dell’affermazione del conseguente. Se queste tesi sono confutabili (e lo sono!) la confutazione andrà condotta con ben altri e più rigorosi metodi.

Ad ogni modo si tratta di questioni complicate ma che, in altre parole, possono essere riassunte in diagnosi dei mali dell’uomo (occidentale) e successiva prognosi del processo terapeutico. E se Gilliam, consapevolmente o meno, si colloca nel solco della diagnosi che si dà in questo filone filosofico, non mostra in alcun modo di cercare la prognosi. Anzi, sembra proprio rinunciarvi completamente. Gilliam, se mai li ha studiati, questi filosofi, allora con Theorem Zero si inserisce nel filone del travisamento di questa analisi. Letta la valutazione della Tèkne quale principale presupposto del successo storico dell’occidente e contemporaneamente della sua fine, del suo tramonto, non riesce a coglierne il punto di superamento e si abbandona, esattamente come Spengler di cui non a caso quel tramonto perpetuo nella VR appare il richiamo più palese, alla tetra e cupa di-speranza che ne deriva.

C’è da chiedersi, a questo punto, che senso abbia quest’opera.

Siamo, infatti, ben lontani dalla dissacrante quanto liberatoria epopea dei Monthy Python, dall’esaltazione del ruolo dell’immaginazione in Brazil e della trasposizione di Munchausen o dal commovente oltrepassamento della vita di Leggenda del re pescatore. In tutti (o quasi: l’Esercito delle 12 scimmie è forse anticipatorio di questo, se vogliamo) i suoi film prima di Theorem Zero, l’abbondante spazio lasciato alla critica feroce, alla de-strutturazione dissacrante degli aspetti più distorti della società occidentale nonché l’analisi sull’alienazione e la distorsione dell’identità individuale, trovava il proprio contraltare nell’estasi estetica rappresentata dallo sfogo liberatorio e sfrenato concesso all’immaginazione. La suggestione di ciò è nei suoi film sia esteriore che interiore. Esteriore allorché Gilliam si scatena nella concezione scenografica (Brazil, per l’appunto, e poi sempre a piene mani in Munchausen, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, Parnassus) laddove è interiore nello svolgimento più proprio della trama e della concezione delle scene girate per la resa del plot (sempre Brazil, ma più in La leggenda del re pescatore, nel per me mal riuscito Tideland e per certi versi anche l’ambiguo Paura e delirio a Las Vegas). L’immaginazione, anzi l’immaginazione (mi permetto l’abuso dell’italic proprio in ossequio al potere suggestivo dell’estetica della parola scritta, qui intesa, e gioco ancora!, come scritta in senso letterale) è sempre stata, in Gilliam, il contraltare positivo di ogni negativo che traspare dallo scostamento distorcente in cui molti dei suoi protagonisti incappano nel loro percorso di vita. Solo così, sembra(-va) dire più o meno surrettiziamente Gilliam, ci è offerta la libertà, quella vera, quando ci sentiamo costretti ed ingabbiati (o quando non solo lo sentiamo ma lo siamo). In ciò, il disperante e lo sperante si confondono ad arte. In La leggenda del re pescatore l’insania è fuga liberatoria e la commovente quanto celebre scena finale con Parry e Jack, nudi non a caso, stesi sul prato che guardano il cielo rappresenta proprio quel positivo senso di alterità terapeutica che l’immaginazione è in grado di procurare anche a chi, come Parry, è escluso dalla realtà sociale dalla sua triste schizofrenia. Il messaggio, in buona sostanza, è (era) che l’immaginazione svolge un ruolo eroico e salvifico perché ci consente di trovare la meraviglia, il meraviglioso o, più filosoficamente, il thauma di aristotelica memoria, capace di indurci in un modo o nell’altro al superamento prognostico di qualsiasi difficoltà che ci si trova a fronteggiare.

Mi si potrà obiettare che anche in Theorem Zero la immaginifica scenografia svolge lo stesso ruolo. Ed in effetti Gilliam non tradisce se stesso in questo film: la chiesa sconsacrata, i costumi, il mega-computer, il buco nero si stagliano davanti allo spettatore in tutta la loro straniante bellezza come in tanti altri film del nostro. Tuttavia, la mia modesta opinione è che mentre negli altri film lo sfarzo estetico è, come accennavo poc’anzi, contraltare del disagio esposto nel plot, qui esso è piuttosto funzionale al plot e al suo sottotesto. Se ne trova traccia in diversi punti del film. In alcune scene la chiesa sconsacrata dove abita Qohen si vedono i topi scorrazzare a dritta e a manca, sulle stoviglie, sui divani, si intravede perfino il classico buco nel muro che nasconde la loro tana. In questo caso i topi non rappresentano il debordante dettaglio scenografico della decadenza del luogo ma sono lì a deturparlo. Il dispositivo sensoriale per la VR non funziona al primo colpo, ci sono scariche elettriche che ne rendono difficoltoso l’uso – il costume è assai significativamente difettoso. Così come è difettoso l’abbigliamento quando lui e il ragazzo escono all’aria aperta: il cappellino è mal calato sul capo, gli occhiali da sole sono indossati storti. Più evidente, nel senso funzionalista che sto cercando di mostrare, è il momento in cui Qohen, nel suo primo accesso di esasperazione, distrugge con un martello la sua postazione, il telefono e il suo strano e coloratissimo computer: non è solo svolgimento del plot ma anche distruzione della scenografia stessa. Sembra quasi che in queste scene Gilliam stia sfondando l’ipotetica quarta parete e interagisca con la sua opera e con lo spettatore distruggendone la parte positiva, comunicando, in questo modo e cioè deturpando e distruggendo il suo apparato scenografico, quel senso di di-speranza cui ho fatto più volte riferimento. Lo fa in modo decisamente diretto, non mediato, trasformando il suggerimento nichilista in un gesto esplicito.

Dunque, siamo di fronte a quella mancanza del momento prognostico che ho cercato di segnalare e che dimostra per converso il cupo pessimismo nichilista che pervade quest’opera a cui non si sottrae nemmeno l’immaginifica scenografia.

Si potrebbe obiettare, infine, che i due momenti in cui la ragazza angelica salva la vita a Qohen potrebbero rappresentare il malcelato simbolo e tòpos dell’amore salvifico e che quando gli offre l’occasione per fuggire insieme gli sta offrendo l’occasione per salvarsi. Tuttavia, poiché Gilliam sceglie di far rifiutare a Qohen la proposta non possiamo far altro che dedurre che tale salvezza non era e non poteva essere alla sua portata in quanto, scoperta la menzogna e deluso da essa (come scritto poc’anzi nelle cinque delusioni) sarebbe stato un ripiego e non una soluzione del suo dilemma esistenziale. Tale scelta estetica, in un’opera così dettagliatamente concepita, non può esser disconosciuta per farle dire altro da ciò che dice, sicché l’obiezione deve essere respinta.

Detto tutto ciò, anche che certamente il film va visto, il senso di esporsi con un’opera di questo tipo mi sfugge. Sembra quasi che Gilliam, pur nel suo stile e nel suo modo proprio d’intendere l’opera cinematografica, si sia trasformato in un James Ellroy qualsiasi che, mostrando il vuoto finisce per farsene avviluppare lasciandosi cadere nel più qualunquista dei memento mori così tipici dell’arte barocca che lui tanto ama.

Il che, forse, può farci declassare tutta questa interpretazione a frutto marcio e decomposto di una maldigerita riflessione sulla senescenza.

Ad maiora